Eu estava lendo um artigo do Roberto da Matta sobre os muros que estão construindo ao redor de algumas favelas no Rio de Janeiro, e ele se referiu a eles como "a Grande Muralha"... Pensei, porquê não construir uma passarela nos moldes da Muralha da China?

Pouco depois encontrei esse video no já clássico blog Barriga de um Arquiteto. Recomendo ambos, vivamente.

O filme mostra a proposta de transformação de uma linha aérea de metrô, num espaço de pedestres, em Nova York. O design é da Field Operations e da Diller Scofidio + Renfro. O filme é da Brooklyn Digital Foundry.

High Line Design HD from sha on Vimeo.

28 de abr. de 2009

Modernismo tropical. 1

.

O Modernismo Conservador e os Cadillacs de Cuba

A GA Houses dedicou a quase totalidade do número 106, de agosto de 2008, à arquitetura brasileira, fato sem dúvida significativo, considerada a sua qualidade incontestável e o seu prestígio mundial. Além das obras, a revista ainda realizou uma longa entrevista com o arquiteto Ângelo Bucci, o qual traçou um panorama da arquitetura brasileira, evidentemente a partir da produção paulistana, o que não desmerece suas colocações, pois, afinal, ela sempre foi a grande referência dos arquitetos brasileiros.

O entrevistador, Yoshio Futagawa, abriu a conversa exaltando a posição única do Brasil, como uma “meca do modernismo”, cujos princípios teriam uma existência continuada entre nós, ao contrário da Europa e dos EUA, onde o pós-modernismo e o deconstrutivismo, teriam causado um rompimento. Bucci concorda que “é possível reconhecer aqui uma espécie de tradição da arquitetura moderna” e se admira por terem os conceitos modernistas sobrevivido a um hiato que teria ocorrido nas décadas de 70 e 80: “como eles puderam superar vinte anos?”, pergunta. Um dos motivos que o arquiteto levanta para essa persistencia é o próprio edifício da FAU/USP, desenhado por Villanova Artigas, cujo papel teria sido fundamental como uma espécie de manifesto vivo, como fonte até mesmo suficiente, de aprendizado.

Tal hipótese é admirável, pois comprova que a arquitetura pode ter a mais alta relevância social mesmo quando não é dirigida aos menos favorecidos. O próprio Niemeyer afirmava isso, quando era questionado por só projetar “palácios”, dizendo que um dia o povo iria usufruir daqueles espaços. Entretanto, o modernismo atual não tem mais as pretensões de beneficiar a sociedade em geral, pretensões que fizeram parte do seu discurso fundador e não abraça mesmo problemas como a habitação popular, que já foi justificativa da racionalização construtiva proposta por ele: a tradição modernista sobrevive sim, mas de um modo que sempre foi negado no seu ideário, ou seja, como um estilo.

Uma rápida verificação mostra que a referida paralisia do pensamento arquitetônico não chegou a dar o tom daqueles vinte anos, já que a produção de muitos arquitetos do período foi primorosa, numa proporção talvez semelhante à que se vê hoje, não obstante a difusão dos conhecimentos ser infinitamente mais ágil, e as facilidades técnicas serem maiores.

Reconhecimento internacional não é atestado de qualidade, mas lembro que em agosto de 1980, uma outra importante revista japonesa, a Process Architecture, dedicara o seu número 17, também à arquitetura brasileira, publicando obras notáveis do João Filgueiras Lima (o... João Filgueiras Lima), como o Centro Administrativo da Bahia e o Hospital Sarah, de Brasília, agencias do Banespa projetadas pelo Ruy Ohtake, dentre as quais a belíssima agencia do Butantã, trabalhos exemplares do escritório de Croce, Aflalo e Gasperini, inclusive o magnífico Edifício Iguatemi, onde, aliás, comprei aquele volume da Process, num representante japonês que tinha escritório no 10º andar. E não ficava nisso, Severiano Porto na Amazônia, Décio Tozzi com o projeto de restauração da Vila do Itororó, Paulo Mendes, Joaquim Guedes... vou percorrendo as páginas do meu amarrotado número e o deleite é intenso: grandes arquitetos, projetos notáveis. Os edifícios construídos nos anos 70 mostram, na verdade, o amadurecimento da linguagem da arquitetura brasileira, não mais restrita à palheta de Niemeyer.

Nos anos 80, o edifício modernista continuava lá, mesmo que trazendo questões novas. O projeto vernacular da Pousada da Ilha de Silves, do Severiano Porto, de 1982, o multicolorido Pavilhão Pindorama de Marcos Acayaba, de 1984 e o SESC Pompéia, da Lina Bo, de 1986, são evidentes sinais da busca de novas expressões, no próprio cerne do modernismo. Se ampliarmos o círculo, Éolo Maia e Sylvio de Podestá estavam em plena atividade, e as suas e outras alternativas à linguagem modernista eram ensaiadas em Minas Gerais. Entretanto, o establishment arquitetônico da época, representado pelos modernistas, não se dispôs a um debate franco com aqueles que contestavam a sua ortodoxia. Esses, é bom que se diga, também estavam pouco preparados para o confronto de idéias, apostando tudo na demonstração dos seus princípios nas obras, preservando uma tradição que é bem brasileira: a crença de que só tem validade a teoria que é exposta na prática. Contudo, não creio ser exagero dizer que os 80’s foram anos de avanço para a arquitetura sim, um avanço limitado pelas condições, mas evidente.

Ângelo Bucci aponta um segundo motivo para a permanência da ideologia modernista entre nós, “depois de uma quebra de vinte anos e sem qualquer ligação com a geração precedente”. O motivo teria sido a decisão de um grupo de escolher os seus próprios precedentes, tendo optado pela arquitetura moderna brasileira, numa posição definida por Bucci como sendo “mais de resistência, do que de preservação”. Creio que a preservação pode ocorrer até mesmo num contexto de mudanças, num processo que envolve negociação, mas até que ponto uma posição de resistência não terá se constituído em entrave para o desenvolvimento da arquitetura brasileira? Quando um grupo revestido de autoridade por sua excelência histórica e dotado de meios poderosos de divulgação das suas idéias como são os paulistas, se coloca como resistência, é preciso que esclareça a que está resistindo para não ficar na posição de quem apenas se apega dogmaticamente a uma tradição.

É inevitável relacionar a pretensa retomada modernista, ao início da década de 90. Mais precisamente, podemos situá-la no concurso para o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Sevilha, concurso que, tendo no júri a presença de Paulo Mendes da Rocha, foi vencido pela equipe de Bucci, Puntoni e Vilela, com um edifício nos moldes da arquitetura brutalista que se fazia, ou se sonhava fazer, em São Paulo. Em segundo lugar, e preferido por Paulo Mendes segundo alguns, ficou o projeto do mineiro Paulo Laender. Laender propunha uma forma mais livre, bastante relacionada com a sua linguagem de escultor e, nessa aproximação com a arte, ilumina posturas importantes que estavam sendo nutridas e que vão dominar a cena mundial a partir dos anos 90. Embora discreto, esse momento pode ser considerado um divisor de águas, no qual a ampliação das possibilidades expressivas foi confrontada por um Modernismo Conservador, impermeável aos questionamentos pós-modernos.

Embora o Pavilhão de Sevilha não tenha sido construído, por falta de verbas e de responsabilidade, a retomada modernista implícita no resultado, de certo modo calou o debate que se tentava engatar a duras penas, acerca das linguagens da arquitetura restabelecendo o Modernismo como paixão nacional dos arquitetos brasileiros.

Nos anos 90, e não nos 70 e 80, não pela ditadura ou pela crise econômica, mas por uma espécie de unanimidade falsificada, a arquitetura brasileira silencia. Por um lado, não conseguimos bancar as experimentações formais e urbanísticas, levadas a cabo em várias partes do mundo, do México ao Japão. Por outro lado, a retomada do heroísmo estrutural que caracterizou a arquitetura brasileira pós Brasília, apresentado agora como parte fundamental da tradição moderna, traz para o ambiente de ensino mensagens confusas, não se constituindo em alternativa sustentável, às placas de titânio.

Fechadas nas suas referências, mesmo que notáveis, as obras do Modernismo Conservador tem um ar de patrimônio histórico tardiamente construído. De certo modo são como os velhos e admirados cadillacs que circulam nas ruas de Havana. Esses, entretanto, são autenticamente velhos.

ilustrações

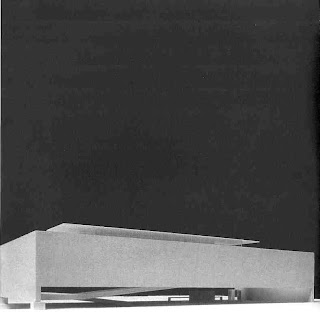

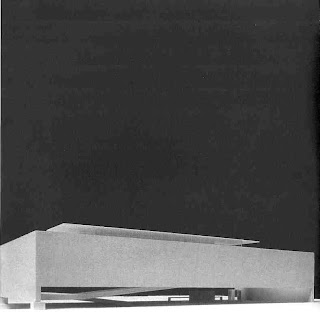

1. Estudo para o Pavilhão de Sevilha. Bucci, Puntoni e Vilela. 1991

2. Casa do Arquiteto. Severiano Porto. 1971

3. Edifício Iguatemi, Croce, Aflalo e Gasperini. 1973

4. Agência Banespa Butantã. Ruy Ohtake. 1976

5. Hospital Sarah Brasilia. João Filgueiras Lima. 1976

O Modernismo Conservador e os Cadillacs de Cuba

A GA Houses dedicou a quase totalidade do número 106, de agosto de 2008, à arquitetura brasileira, fato sem dúvida significativo, considerada a sua qualidade incontestável e o seu prestígio mundial. Além das obras, a revista ainda realizou uma longa entrevista com o arquiteto Ângelo Bucci, o qual traçou um panorama da arquitetura brasileira, evidentemente a partir da produção paulistana, o que não desmerece suas colocações, pois, afinal, ela sempre foi a grande referência dos arquitetos brasileiros.

O entrevistador, Yoshio Futagawa, abriu a conversa exaltando a posição única do Brasil, como uma “meca do modernismo”, cujos princípios teriam uma existência continuada entre nós, ao contrário da Europa e dos EUA, onde o pós-modernismo e o deconstrutivismo, teriam causado um rompimento. Bucci concorda que “é possível reconhecer aqui uma espécie de tradição da arquitetura moderna” e se admira por terem os conceitos modernistas sobrevivido a um hiato que teria ocorrido nas décadas de 70 e 80: “como eles puderam superar vinte anos?”, pergunta. Um dos motivos que o arquiteto levanta para essa persistencia é o próprio edifício da FAU/USP, desenhado por Villanova Artigas, cujo papel teria sido fundamental como uma espécie de manifesto vivo, como fonte até mesmo suficiente, de aprendizado.

Tal hipótese é admirável, pois comprova que a arquitetura pode ter a mais alta relevância social mesmo quando não é dirigida aos menos favorecidos. O próprio Niemeyer afirmava isso, quando era questionado por só projetar “palácios”, dizendo que um dia o povo iria usufruir daqueles espaços. Entretanto, o modernismo atual não tem mais as pretensões de beneficiar a sociedade em geral, pretensões que fizeram parte do seu discurso fundador e não abraça mesmo problemas como a habitação popular, que já foi justificativa da racionalização construtiva proposta por ele: a tradição modernista sobrevive sim, mas de um modo que sempre foi negado no seu ideário, ou seja, como um estilo.

Uma rápida verificação mostra que a referida paralisia do pensamento arquitetônico não chegou a dar o tom daqueles vinte anos, já que a produção de muitos arquitetos do período foi primorosa, numa proporção talvez semelhante à que se vê hoje, não obstante a difusão dos conhecimentos ser infinitamente mais ágil, e as facilidades técnicas serem maiores.

Reconhecimento internacional não é atestado de qualidade, mas lembro que em agosto de 1980, uma outra importante revista japonesa, a Process Architecture, dedicara o seu número 17, também à arquitetura brasileira, publicando obras notáveis do João Filgueiras Lima (o... João Filgueiras Lima), como o Centro Administrativo da Bahia e o Hospital Sarah, de Brasília, agencias do Banespa projetadas pelo Ruy Ohtake, dentre as quais a belíssima agencia do Butantã, trabalhos exemplares do escritório de Croce, Aflalo e Gasperini, inclusive o magnífico Edifício Iguatemi, onde, aliás, comprei aquele volume da Process, num representante japonês que tinha escritório no 10º andar. E não ficava nisso, Severiano Porto na Amazônia, Décio Tozzi com o projeto de restauração da Vila do Itororó, Paulo Mendes, Joaquim Guedes... vou percorrendo as páginas do meu amarrotado número e o deleite é intenso: grandes arquitetos, projetos notáveis. Os edifícios construídos nos anos 70 mostram, na verdade, o amadurecimento da linguagem da arquitetura brasileira, não mais restrita à palheta de Niemeyer.

Nos anos 80, o edifício modernista continuava lá, mesmo que trazendo questões novas. O projeto vernacular da Pousada da Ilha de Silves, do Severiano Porto, de 1982, o multicolorido Pavilhão Pindorama de Marcos Acayaba, de 1984 e o SESC Pompéia, da Lina Bo, de 1986, são evidentes sinais da busca de novas expressões, no próprio cerne do modernismo. Se ampliarmos o círculo, Éolo Maia e Sylvio de Podestá estavam em plena atividade, e as suas e outras alternativas à linguagem modernista eram ensaiadas em Minas Gerais. Entretanto, o establishment arquitetônico da época, representado pelos modernistas, não se dispôs a um debate franco com aqueles que contestavam a sua ortodoxia. Esses, é bom que se diga, também estavam pouco preparados para o confronto de idéias, apostando tudo na demonstração dos seus princípios nas obras, preservando uma tradição que é bem brasileira: a crença de que só tem validade a teoria que é exposta na prática. Contudo, não creio ser exagero dizer que os 80’s foram anos de avanço para a arquitetura sim, um avanço limitado pelas condições, mas evidente.

Ângelo Bucci aponta um segundo motivo para a permanência da ideologia modernista entre nós, “depois de uma quebra de vinte anos e sem qualquer ligação com a geração precedente”. O motivo teria sido a decisão de um grupo de escolher os seus próprios precedentes, tendo optado pela arquitetura moderna brasileira, numa posição definida por Bucci como sendo “mais de resistência, do que de preservação”. Creio que a preservação pode ocorrer até mesmo num contexto de mudanças, num processo que envolve negociação, mas até que ponto uma posição de resistência não terá se constituído em entrave para o desenvolvimento da arquitetura brasileira? Quando um grupo revestido de autoridade por sua excelência histórica e dotado de meios poderosos de divulgação das suas idéias como são os paulistas, se coloca como resistência, é preciso que esclareça a que está resistindo para não ficar na posição de quem apenas se apega dogmaticamente a uma tradição.

É inevitável relacionar a pretensa retomada modernista, ao início da década de 90. Mais precisamente, podemos situá-la no concurso para o Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Sevilha, concurso que, tendo no júri a presença de Paulo Mendes da Rocha, foi vencido pela equipe de Bucci, Puntoni e Vilela, com um edifício nos moldes da arquitetura brutalista que se fazia, ou se sonhava fazer, em São Paulo. Em segundo lugar, e preferido por Paulo Mendes segundo alguns, ficou o projeto do mineiro Paulo Laender. Laender propunha uma forma mais livre, bastante relacionada com a sua linguagem de escultor e, nessa aproximação com a arte, ilumina posturas importantes que estavam sendo nutridas e que vão dominar a cena mundial a partir dos anos 90. Embora discreto, esse momento pode ser considerado um divisor de águas, no qual a ampliação das possibilidades expressivas foi confrontada por um Modernismo Conservador, impermeável aos questionamentos pós-modernos.

Embora o Pavilhão de Sevilha não tenha sido construído, por falta de verbas e de responsabilidade, a retomada modernista implícita no resultado, de certo modo calou o debate que se tentava engatar a duras penas, acerca das linguagens da arquitetura restabelecendo o Modernismo como paixão nacional dos arquitetos brasileiros.

Nos anos 90, e não nos 70 e 80, não pela ditadura ou pela crise econômica, mas por uma espécie de unanimidade falsificada, a arquitetura brasileira silencia. Por um lado, não conseguimos bancar as experimentações formais e urbanísticas, levadas a cabo em várias partes do mundo, do México ao Japão. Por outro lado, a retomada do heroísmo estrutural que caracterizou a arquitetura brasileira pós Brasília, apresentado agora como parte fundamental da tradição moderna, traz para o ambiente de ensino mensagens confusas, não se constituindo em alternativa sustentável, às placas de titânio.

Fechadas nas suas referências, mesmo que notáveis, as obras do Modernismo Conservador tem um ar de patrimônio histórico tardiamente construído. De certo modo são como os velhos e admirados cadillacs que circulam nas ruas de Havana. Esses, entretanto, são autenticamente velhos.

ilustrações

1. Estudo para o Pavilhão de Sevilha. Bucci, Puntoni e Vilela. 1991

2. Casa do Arquiteto. Severiano Porto. 1971

3. Edifício Iguatemi, Croce, Aflalo e Gasperini. 1973

4. Agência Banespa Butantã. Ruy Ohtake. 1976

5. Hospital Sarah Brasilia. João Filgueiras Lima. 1976

26 de abr. de 2009

22 de abr. de 2009

Modernismo Recrudescido: as dificuldades em ser contemporâneo.

.

“... o que aquele pavilhão queria exprimir, antes de mais nada, era a consciência da ocupação dos estados naturais da América com as construções. Então, simbolicamente, era um teto ideal, que teria um teto de cristal da nossa FAU, colocado sobre a própria paisagem, que seria a paisagem simulada naquelas colinas, com um número mínimo de pilares, ou seja, uma especialidade técnica de construção que pretendia revelar nítido conhecimento técnico para fazer o que quisesse.”

Paulo Mendes sobre o projeto do Pavilhão Brasileiro na Exposição Mundial de Osaka, de 1969.

Quarenta anos atrás, um concurso escolhia o projeto para o pavilhão brasileiro na exposição mundial de Osaka, que seria realizada no ano seguinte. A equipe vencedora foi a de Paulo Mendes da Rocha, com um excelente projeto. Paulo Mendes ressalta sobre o mesmo, na declaração acima, o caráter poético da arquitetura moderna, sempre pretendendo pousar no terreno, de modo a permitir a continuidade da paisagem e a liberdade dos movimentos.

Agora, os pilotis entram novamente na história desse grande arquiteto. Refiro-me ao projeto do novo Museu dos Coches, em Lisboa, projetado por ele e envolto numa grande polêmica com muitas nuances que vão desde a legitima defesa dos concursos de arquitetura, até o questionamento das decisões que levaram ao projeto, mas que encontram o seu centro na qualidade do projeto em si.

Preliminares

O caso desprende alguns aromas de ordem corporativa: nada encontrei sobre o assunto, que está em pauta desde a metade do ano passado, nos sites das duas principais revistas brasileiras de arquitetura, a não ser o Manifesto Pró Paulo. O referido manifesto é uma reação louvável, pois os arquitetos mais prestigiados de Portugal não deveriam mesmo se omitir quando o debate arquitetônico ganha o público. Entretanto o documento não deixa de ser um tanto cínico, e termina com a seguinte afirmação: “Por tudo isto, os presentes signatários - ainda que respeitando opiniões distintas ou complementares às suas e que devem ser tomadas em conta neste processo - manifestam que é urgente, indispensável e fundamental construir o novo edifício para o Museu Nacional dos Coches...etc, etc”.

Ora, se é “urgente, indispensável e fundamental” construir o edifício, quando é que as “opiniões contrárias” serão “tomadas em conta”? Não há como negar a assimetria entre a pressão de um grupo mais ou menos anônimo de arquitetos e a de um grupo que inclui Siza, Carrilho e Souto de Moura, arquitetos globais. Tal questão já havia sido sublinhada quando, na apresentação pública do projeto e diante do questionamento de um dos presntes, alguém reclamou: “... alto lá! Trata-se de um Pritzker!”. Pronto, temos mais uma categoria com prerrogativas especiais. Há que se ressaltar a posição elegante e democrática do Paulo Mendes, dispondo-se ao debate e não se colocando na posição de estrela no alto do firmamento, mas talvez o grupo de notáveis pudesse ter dado uma aula de sabedoria arquitetônica, se tivesse ressaltado as qualidades da proposta, embasando o seu apoio. Entretanto, embaraçosamente, nenhum dos motivos elencados pelos mestres é qualidade do ou mesmo implica no projeto em questão, colocando à mostra um componente que torna tudo ainda mais complexo: se um bom projeto não se define apenas por justificativas científicas e racionais, como instituir concursos justos? Me parece que isso nunca vai acontecer. Concursos sempre serão fruto da preferência de um grupo, sendo suficiente que seja um grupo honesto. Mas é justamente pela falibilidade projetual que sempre ronda a nós que exercemos essa difícil profissão, que projetos públicos e de interesse público deveriam ser escolhidos por concursos, ainda que fechados.

.

O Museu dos Coches

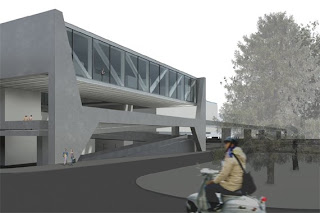

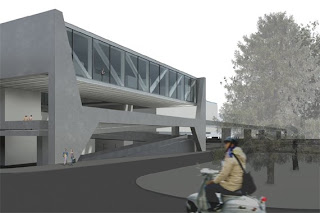

Quase um século se passou desde que Le Corbusier postulou os pilotis, uma idéia não só original quanto revolucionária, e que fez os arquitetos repensarem as relações dos edifícios com o seu contexto. Um passo importante na história desse elemento de projeto, foi a mudança de proporções sugerida por Niemeyer, o Jovem, no projeto do MEC Rio: ao acatarem os seus argumentos e se definirem pelos nove metros de pé-direito, os autores criaram um espaço fluido e luminoso, que não deixa dúvidas quanto à sua vocação pública. No museu dos Coches, os pilotis têm a metade da altura, 4,50 m., por mais do dobro da largura. Os pilotis do Mec cobrem uma área de aproximadamente 20x30, o MC cobre cerca de 50x130. Estas dimensões tornam-se fundamentais quando se analisa as condições ambientais. Os pilotis tendem a ser áreas de concentração de ventos, podendo tornar-se desagradáveis mesmo no verão. No caso do MC, como o edifício não é muito alto, tal efeito não deve ser exagerado, entretanto há que se considerar que o lugar estará sempre em sombra, pois as maiores fachadas estão orientadas norte e sul: uma não recebe sol e na outra o sol predominante é alto. As ilustrações que acompanham o projeto sinalizam alguns problemas: a primeira mostra a luz solar penetrando de modo improvável nos pilotis. A segunda mostra linhas de iluminação no teto, lâmpadas que ficarão eternamente acesas. Qual será a ambiência desse Lugar? De qualquer modo, com 50 metros de largura, a maior parte deste espaço aberto será, sem dúvida, um interior.

É nessa penumbra que os portugueses deverão exercer as maravilhas do passeio público. Parece-me que mais uma vez os estrangeiros se equivocam na compreensão da cultura lusitana: anteriormente, no projeto da Casa de Música, Koolhaas já havia transformado um local de possíveis encontros, numa pista de skate. Agora os patrícios não mais precisarão dos guarda-sóis.

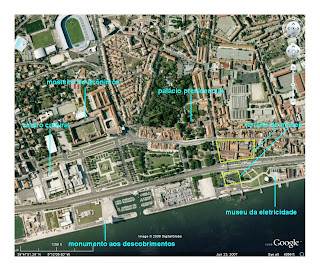

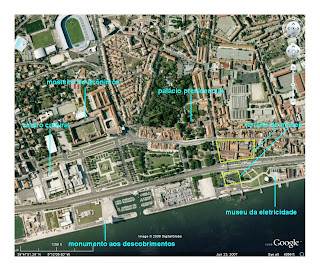

Um Contexto Maravilhoso

Uma visita ao Google Earth me deixou admirado com a riqueza do contexto onde será construído o Museu dos Coches. Próximo ao Tejo, de frente para espaços públicos monumentais, tendo por vizinhos o Palácio Presidencial e o Centro Cultural de Belém, projeto do Vittorio Gregotti, ladeando nada menos do que o Mosteiro dos Jerônimos. Um pouco a frente, está a Torre de Belém, exemplo máximo do gótico manuelino. Nada disso e nem os eixos sugeridos pelos monumentos existentes ou a necessidade de requalificação das ruas, parecem ter sensibilizado o “estojo” de Paulo Mendes, modo carinhoso embora mistificador, como ele trata o enorme paralelepípedo, impávido colosso. É na sutileza de estar atento para as forças do lugar que a crítica pós-moderna trouxe a maior possibilidade de aprimoramento do modernismo, independente das questões de estilo, já que, no que tange às relações com a vizinhança, os edifícios modernistas muitas vezes consideraram como suficiente a sua implantação num sítio para que a vida coletiva florescesse.

Elaborar projetos em contextos históricos, antes de mais nada, coloca a história como referência. Nesse caso, alguns exemplos me vêem à mente. Um é dado pelos edifícios do próprio entorno do Museu, quase todos, inclusive o de Gregotti, usando o pátio central, com enormes vantagens. O outro, é a Festival Plaza, da Feira Mundial de Osaka de 1970, projeto do Arata Isosaki e dos Metabolistas japoneses, com seu pé direito de mais de 30 metros.

Talvez a missão de ser contemporâneo passe não só pelo abandono, mas também pelo abraço ao passado. Afinal, a arquitetura raramente erra quando coloca em primeiro plano a sua própria história.

1. croquis para o Pavilhão de Osaka

2,3. pilotis do Museu dos Coches

4,5. situação e implantação do projeto

6,7. vistas

8. Festival Plaza, Osaka. Arata Isosaki

“... o que aquele pavilhão queria exprimir, antes de mais nada, era a consciência da ocupação dos estados naturais da América com as construções. Então, simbolicamente, era um teto ideal, que teria um teto de cristal da nossa FAU, colocado sobre a própria paisagem, que seria a paisagem simulada naquelas colinas, com um número mínimo de pilares, ou seja, uma especialidade técnica de construção que pretendia revelar nítido conhecimento técnico para fazer o que quisesse.”

Paulo Mendes sobre o projeto do Pavilhão Brasileiro na Exposição Mundial de Osaka, de 1969.

Quarenta anos atrás, um concurso escolhia o projeto para o pavilhão brasileiro na exposição mundial de Osaka, que seria realizada no ano seguinte. A equipe vencedora foi a de Paulo Mendes da Rocha, com um excelente projeto. Paulo Mendes ressalta sobre o mesmo, na declaração acima, o caráter poético da arquitetura moderna, sempre pretendendo pousar no terreno, de modo a permitir a continuidade da paisagem e a liberdade dos movimentos.

Agora, os pilotis entram novamente na história desse grande arquiteto. Refiro-me ao projeto do novo Museu dos Coches, em Lisboa, projetado por ele e envolto numa grande polêmica com muitas nuances que vão desde a legitima defesa dos concursos de arquitetura, até o questionamento das decisões que levaram ao projeto, mas que encontram o seu centro na qualidade do projeto em si.

Preliminares

O caso desprende alguns aromas de ordem corporativa: nada encontrei sobre o assunto, que está em pauta desde a metade do ano passado, nos sites das duas principais revistas brasileiras de arquitetura, a não ser o Manifesto Pró Paulo. O referido manifesto é uma reação louvável, pois os arquitetos mais prestigiados de Portugal não deveriam mesmo se omitir quando o debate arquitetônico ganha o público. Entretanto o documento não deixa de ser um tanto cínico, e termina com a seguinte afirmação: “Por tudo isto, os presentes signatários - ainda que respeitando opiniões distintas ou complementares às suas e que devem ser tomadas em conta neste processo - manifestam que é urgente, indispensável e fundamental construir o novo edifício para o Museu Nacional dos Coches...etc, etc”.

Ora, se é “urgente, indispensável e fundamental” construir o edifício, quando é que as “opiniões contrárias” serão “tomadas em conta”? Não há como negar a assimetria entre a pressão de um grupo mais ou menos anônimo de arquitetos e a de um grupo que inclui Siza, Carrilho e Souto de Moura, arquitetos globais. Tal questão já havia sido sublinhada quando, na apresentação pública do projeto e diante do questionamento de um dos presntes, alguém reclamou: “... alto lá! Trata-se de um Pritzker!”. Pronto, temos mais uma categoria com prerrogativas especiais. Há que se ressaltar a posição elegante e democrática do Paulo Mendes, dispondo-se ao debate e não se colocando na posição de estrela no alto do firmamento, mas talvez o grupo de notáveis pudesse ter dado uma aula de sabedoria arquitetônica, se tivesse ressaltado as qualidades da proposta, embasando o seu apoio. Entretanto, embaraçosamente, nenhum dos motivos elencados pelos mestres é qualidade do ou mesmo implica no projeto em questão, colocando à mostra um componente que torna tudo ainda mais complexo: se um bom projeto não se define apenas por justificativas científicas e racionais, como instituir concursos justos? Me parece que isso nunca vai acontecer. Concursos sempre serão fruto da preferência de um grupo, sendo suficiente que seja um grupo honesto. Mas é justamente pela falibilidade projetual que sempre ronda a nós que exercemos essa difícil profissão, que projetos públicos e de interesse público deveriam ser escolhidos por concursos, ainda que fechados.

.

O Museu dos Coches

Quase um século se passou desde que Le Corbusier postulou os pilotis, uma idéia não só original quanto revolucionária, e que fez os arquitetos repensarem as relações dos edifícios com o seu contexto. Um passo importante na história desse elemento de projeto, foi a mudança de proporções sugerida por Niemeyer, o Jovem, no projeto do MEC Rio: ao acatarem os seus argumentos e se definirem pelos nove metros de pé-direito, os autores criaram um espaço fluido e luminoso, que não deixa dúvidas quanto à sua vocação pública. No museu dos Coches, os pilotis têm a metade da altura, 4,50 m., por mais do dobro da largura. Os pilotis do Mec cobrem uma área de aproximadamente 20x30, o MC cobre cerca de 50x130. Estas dimensões tornam-se fundamentais quando se analisa as condições ambientais. Os pilotis tendem a ser áreas de concentração de ventos, podendo tornar-se desagradáveis mesmo no verão. No caso do MC, como o edifício não é muito alto, tal efeito não deve ser exagerado, entretanto há que se considerar que o lugar estará sempre em sombra, pois as maiores fachadas estão orientadas norte e sul: uma não recebe sol e na outra o sol predominante é alto. As ilustrações que acompanham o projeto sinalizam alguns problemas: a primeira mostra a luz solar penetrando de modo improvável nos pilotis. A segunda mostra linhas de iluminação no teto, lâmpadas que ficarão eternamente acesas. Qual será a ambiência desse Lugar? De qualquer modo, com 50 metros de largura, a maior parte deste espaço aberto será, sem dúvida, um interior.

É nessa penumbra que os portugueses deverão exercer as maravilhas do passeio público. Parece-me que mais uma vez os estrangeiros se equivocam na compreensão da cultura lusitana: anteriormente, no projeto da Casa de Música, Koolhaas já havia transformado um local de possíveis encontros, numa pista de skate. Agora os patrícios não mais precisarão dos guarda-sóis.

Um Contexto Maravilhoso

Uma visita ao Google Earth me deixou admirado com a riqueza do contexto onde será construído o Museu dos Coches. Próximo ao Tejo, de frente para espaços públicos monumentais, tendo por vizinhos o Palácio Presidencial e o Centro Cultural de Belém, projeto do Vittorio Gregotti, ladeando nada menos do que o Mosteiro dos Jerônimos. Um pouco a frente, está a Torre de Belém, exemplo máximo do gótico manuelino. Nada disso e nem os eixos sugeridos pelos monumentos existentes ou a necessidade de requalificação das ruas, parecem ter sensibilizado o “estojo” de Paulo Mendes, modo carinhoso embora mistificador, como ele trata o enorme paralelepípedo, impávido colosso. É na sutileza de estar atento para as forças do lugar que a crítica pós-moderna trouxe a maior possibilidade de aprimoramento do modernismo, independente das questões de estilo, já que, no que tange às relações com a vizinhança, os edifícios modernistas muitas vezes consideraram como suficiente a sua implantação num sítio para que a vida coletiva florescesse.

Elaborar projetos em contextos históricos, antes de mais nada, coloca a história como referência. Nesse caso, alguns exemplos me vêem à mente. Um é dado pelos edifícios do próprio entorno do Museu, quase todos, inclusive o de Gregotti, usando o pátio central, com enormes vantagens. O outro, é a Festival Plaza, da Feira Mundial de Osaka de 1970, projeto do Arata Isosaki e dos Metabolistas japoneses, com seu pé direito de mais de 30 metros.

Talvez a missão de ser contemporâneo passe não só pelo abandono, mas também pelo abraço ao passado. Afinal, a arquitetura raramente erra quando coloca em primeiro plano a sua própria história.

1. croquis para o Pavilhão de Osaka

2,3. pilotis do Museu dos Coches

4,5. situação e implantação do projeto

6,7. vistas

8. Festival Plaza, Osaka. Arata Isosaki

21 de abr. de 2009

áreas verdes

Os pressupostos para quantificar a área verde de uma cidade podem variar. O que utilizo aqui é provavelmente um dos mais questionáveis: memória e google earth.

Mesmo assim, o resultado dá o que pensar. Em Belo Horizonte, por exemplo, a área verde é representada principalmente pela arborização das ruas e por grandes parques que pouco participam do dia a dia da cidade.

Tracei um circulo com 2km de raio, com o centro na Savassi e outro de mesma dimensão em Tokyo, centrado em Roppongi Hills, na Mori Tower e assinalei parques e praças. São regiões com status semelhantes nas duas cidades, mais frequentadas por uma parcela característica da população, mas com exigências bastante diferentes. Em Roppongi, a proximidade com a natureza é um valor bastante apreciado. Por aqui, nos contentamos com comércio e cerveja.

Mesmo assim, o resultado dá o que pensar. Em Belo Horizonte, por exemplo, a área verde é representada principalmente pela arborização das ruas e por grandes parques que pouco participam do dia a dia da cidade.

Tracei um circulo com 2km de raio, com o centro na Savassi e outro de mesma dimensão em Tokyo, centrado em Roppongi Hills, na Mori Tower e assinalei parques e praças. São regiões com status semelhantes nas duas cidades, mais frequentadas por uma parcela característica da população, mas com exigências bastante diferentes. Em Roppongi, a proximidade com a natureza é um valor bastante apreciado. Por aqui, nos contentamos com comércio e cerveja.

19 de abr. de 2009

18 de abr. de 2009

Peter Zumthor: Prêmio Pritzker de 2009

Num post abaixo, falávamos de materialidade...

Comentários do juri:

"Nas mãos habilidosas de Peter Zumthor, como naquelas de artesãos consumados, materiais como placas de cedro ou vidro jateado, são usados de um modo que celebram suas próprias e únicas qualidades, todas a serviviço de uma arquitetura da permanência".

Zumthor disse que os seus projetos geralmente se originam com os materiais: "Eu trabalho um pouco como um escultor. Quando começo, a minha primeira idéia para um edifício, é o material. Eu acredito que arquitetura é sobre isto. Não é sobre papel, não é sobre formas. É sobre espaço e materiais".

No NY Times: http://www.nytimes.com/slideshow/2009/04/13/arts/design/20090413_ZUMTHOR_SLIDESHOW_index.html

15 de abr. de 2009

It´s ok.

Outro

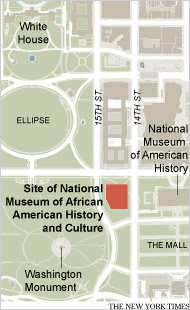

A Smithsonian Institution realizou um concurso para a construção do National Museum of African American History and Culture, em Washington, o qual foi vencido por uma equipe liderada pelo arquiteto tanzaniano David Adjaye, com a participação do Freelon Group, Davis Brody Bond e do SmithGroup.

O desenvolvimento do projeto demandou 3 anos e a inauguração está prevista para 2015, a um custo estimado de US 500 milhões.

A situação e as cinco primeiras imagens são do projeto escolhido. As demais são das propostas de: Norman Foster, Moshe Safdie, A. Predock/M. Nolan, Diller Scofidio & Renfro.

A reportagem é do New York Times

O desenvolvimento do projeto demandou 3 anos e a inauguração está prevista para 2015, a um custo estimado de US 500 milhões.

A situação e as cinco primeiras imagens são do projeto escolhido. As demais são das propostas de: Norman Foster, Moshe Safdie, A. Predock/M. Nolan, Diller Scofidio & Renfro.

A reportagem é do New York Times

14 de abr. de 2009

Um arquiteto invisível?

Dois Museus

Cheguei a Bilbao numa manhã chuvosa de 98. O Guggenheim havia sido inaugurado há poucos meses, recolocando a arquitetura no seu papel de acontecimento popular. Fui a pé ver o museu, que fica numa das margens do Nervion, seguindo pela Avenida Sabino Arana, perpendicular ao rio, ao longo da qual foram aparecendo as maravilhosas conchas transparentes do Norman Foster, que dão acesso ao metrô projetado por ele. Daí chega-se ao Parque Kasilda Iturrizar e... Olé! O edifício surge à meia distância, inconfundível. Foi uma experiência marcante, pois apesar do dia nublado, o exterior em titânio brilhava intensamente, como se recolhesse todos os fótons disponíveis, devolvendo-os em seguida, matizados. Naquele momento, se me dissessem que era uma escultura de gelo eu acreditaria, mas como bom mineiro, teria que conferir. Foi o que fiz.

O projeto de Gehry, além de atrair as atenções do mundo, estabeleceu novos parâmetros para a arquitetura naquele final de milênio, colocando de novo a atenção de todos sobre a expressão plástica, justo quando o Olimpo arquitetônico estava mergulhado em sofisticadas, necessárias, porém exageradas operações intelectuais e digitais. O Gug Bilbao é materialidade explícita.

Numa situação climática semelhante, em janeiro de 2009, desembarquei em Kanazawa. Foi uma chegada atribulada, pois esqueci no trem nada menos do que o notebook, espantosamente recuperado algumas horas depois, já com um novo antivírus instalado. Em Kanazawa, Sejima e Nishizawa haviam construído em 2004, o Museu de Arte Contemporânea do Século 21, um nome curioso, que mostra bem as intenções dos que o conceberam. O edifício está num contexto de grande diversidade, tendo como vizinhos, residências, prédios públicos, museus e outras instituições culturais, além da proximidade de um dos mais apreciados jardins do Japão, o Kenrokuen. O Castelo de Kanazawa está logo à frente. A vizinhança é de grande delicadeza, pela escala dos edifícios e pela serenidade das relações público/ privado. O museu, que explora a transparência em muitos sentidos, acaba por funcionar como um amálgama que integra os diversos lugares no seu campo de influência, conseguindo esse feito, diferentemente do Gug Bilbao, não pelos atributos visuais, mas pela postura: em Bilbao, os olhares se voltam para o museu, já em Kanazawa, o museu é de onde eles partem.

No Gug Bilbao, fui impelido a contornar o edifício para apreciá-lo, descobrindo e me surpreendendo com as variações da forma, de escala e dos materiais. Gehry exige o nosso envolvimento físico, nos conduzindo a um passeio espetacular pelo sítio, fazendo-nos percorrer uma passarela entre um espelho d’água e o rio, a passar sob um elevado e subir uma escadaria escultural que revela novas perspectivas do edifício e da cidade: nos deixa sobre a ponte, de onde se pode bisbilhotar os interiores do museu, sem que se veja nada, efetivamente. De uma rua perpendicular, o museu aparece como uma flor de metal, emoldurada pelo casario do início do século XX. Visto do outro lado do rio, é um espetáculo a ser contemplado sem pressa.

No museu do Museu do Séc. XXI acontece o oposto: o exterior curvo e transparente frustra inicialmente a busca de algum espetáculo plástico e nos convida a entrar. O edifício é descrito no seu site, como “uma forma circular que não tem frente nem fundos, deixando-nos livres para explorá-lo em todas as direções”. Em termos: embora hajam três acessos, relacionados com as peculiaridades do terreno, a referência proporcionada pela via mais importante, marca uma entrada principal, que é reforçada pela presença de um hall com balcão de informações e bilheteria, o que acaba por definir frente e fundos, esquerda e direita: certos analistas se esquecem de que a percepção humana é que dá sentido ao que chamamos de “objeto”, relativizando a sua neutralidade.

No entanto, o que acontece de mais notável na experiência do MACXXIC, é o equilíbrio sutil entre disciplina e espontaneidade. Ao percorrer o museu somos sugados pelos corredores que quase sempre terminam numa extremidade aberta para o exterior, lembrando continuamente o mundo e a cidade. Assim, aquela experiência de introspecção, típica dos museus, é substituída por uma sensação de domingo no parque, como se estivéssemos passeando sob uma cobertura. De certo modo, é algo que lembra a grande marquise do Ibirapuera: um interior aberto. Mas ao contrário do vazio paulistano, em Kanazawa o espaço é ocupado por caixas brancas, de tamanhos diversos, cuja disposição às vezes justifica a observação de Toyo Ito sobre a arquitetura de Sejima, ao classificá-la de “diagramatic architecture”. Esse componente é perceptível, porém a pulsação do edifício, com variações de luz, antecipações, revelações e restrições, o deixa num plano secundário. Aliás, a evidência da racionalidade não poderia se ausentar, já que a transparência buscada por Sejima e Nishizawa reflete-se também na intenção de organizar o programa de modo claro. Isto é evidente desde o exterior.

Uma história

Esses dois exemplos, sendo atuais, deveriam ilustrar a desmaterialização da arquitetura, caso essa fosse uma condição de contemporaneidade. Tal fenômeno, que é percebido como a inevitável retirada do tectônico para o segundo plano, seria evidência de um processo histórico com início já na passagem das pirâmides às catedrais góticas, chegando até a transparência da arquitetura moderna e à imaterialidade dos espaços virtuais. O museu de Sejima, por certo é um edifício mais “imaterial” do que o de Bilbao, pelos atributos físicos e plásticos de ambos, o que lançaria então o edifício de Gehry em algum lugar do passado. Mesmo assim, o museu do século XXI, não estaria em melhores condições, pois sua transparência lhe asseguraria no máximo um lugar no século XX.

Quais serão os motivos de dois edifícios tão prestigiados, terem a sua atualidade contestada? Já adianto que tal contestação não é explícita, mas subjacente aos discursos que prescrevem aquelas condições. Para adequar a arquitetura ao Zeitgeist, os arquitetos ditos “investigativos” usam artifícios como a exacerbação do uso da linguagem digital, tanto nas obras quanto na concepção e optam por um pseudo-democratismo, ao abandonar as demandas funcionais em favor da liberdade de apropriação da obra pelo habitante.

Não existe conflito entre liberdade de uso e boas condições funcionais. Lugares são caracterizados por limites e o homem os cria ininterruptamente, seja numa perspectiva histórica, seja no cotidiano, ao construir sua casa ou ao sentar-se num parque. Ashihara os identifica na sutileza da toalha sobre a grama, ou no guarda-chuva aberto sobre os amantes e Semper, ao imaginar a origem têxtil da arquitetura, indica as dificuldades de se relacionar a densidade ao progresso, quando os temas são as vedações. Por outro lado, a ausência de partições sólidas como as paredes, o que favorece a continuidade do espaço e a sutileza na determinação dos lugares, é um fator cultural e pessoal que flutua no tempo: F. L. Wright, nos anos 1930, reconhece essa característica no espaço residencial dos americanos e propõe as usonian houses, onde a cozinha passa a ser o coração da casa, agora revelado. Noutro extremo, num projeto recente, a casa N, de S.Fugimoto, em Tokyo, apresenta a cozinha bem delimitada e separada dos demais espaços, não obstante o projeto se referir exatamente ao estudo e relativização dos limites construídos. Portanto, a integração e a indeterminação não são condições para a liberdade na apropriação dos espaços, e sim alternativas projetuais tão legítimas quando outras: a análise da situação/problema, feita sob o filtro dos interessados e da condução do arquiteto é que indica o caminho.

Os arquitetos são determinantes importantes para as relações entre o habitante e o ambiente construído, seja na condição de intérpretes ou na de propositores, e isto inviabiliza a neutralidade das construções. A idéia de um edifício que nada impõe e é pródigo em se adaptar aos humores cotidianos dos usuários é um velho sonho nutrido, provavelmente, em meio aos ideais de liberdade presentes na primeira metade do século XX, e que eclodem nos anos 60 e 70, numa série de questionamentos e de revisões, atingindo a arquitetura e particularmente o seu ensino. Na Escola de Arquitetura da UFMG, onde estudei, e provavelmente também nas demais escolas do Brasil, o pretenso autoritarismo do arquiteto foi muito criticado e as suas relações com as classes dominantes denunciadas. Quem não se lembra da expressão “arquiteto de madame”? Era tão comum quanto “arquiteto de prancheta”. Ambas se aplicavam tanto aos profissionais que faziam casas para os ricos quanto àqueles concentrados na tarefa de projetar, abstendo-se de engajar no movimento de mudança do mundo, entendido então, como a instauração de um regime de “justiça social”. Os discursos mundo afora, em prol da colocação dos conhecimentos do arquiteto a serviço de uma parcela mais ampla da população, ora corretos ora populistas, misturaram-se em seguida, àqueles que viam as considerações funcionais como fruto de autoritarismo, cerceamento da liberdade do habitante e imposição de hábitos. É nesse caldeirão que a indeterminação dos lugares passa a ser apregoada como saída ética, sendo realizada numa escala urbana em 1983, com o Parc de la Villette, de B. Tschumi. O projeto, cantado em prosa e verso durante quase vinte anos, foi um retumbante fracasso de público, que só entendeu os usos abertos das follies quando, no final dos 90’s, o Mc Donald’s se apropriou de uma delas.

Curiosamente, é do próprio Tschumi a afirmação de que “não há nenhuma arquitetura sem evento e sem programa...”. Embora a palavra “programa” tenha amplos significados, em arquitetura ela se refere ao conjunto de ações a serem desempenhadas nos espaços e que vão influir nas características de cada um deles. Mas hoje se prefere “evento” a “função”. O evento é uma probabilidade, mas também a função só é obrigatória em certas condições: num caixa de banco (exceção feita à CEF), devem ser desempenhadas algumas funções, que não podem ficar ao bel prazer do agente. Nos sanitários das nossas casas podemos fazer o que e quando quisermos, mas em certos momentos o faremos obrigatoriamente. Por outro lado, ninguém come ou deixa de comer só porque passou pela sala de jantar. Ou seja, o cotidiano é composto pela repetição e pela singularidade, e a liberdade de ação é exercida em diversos graus, condicionada até mesmo pelas relações sociais. Essa gradação está presente na arte do dançarino e na do malabarista.

Ground zero

Durante grande parte do século XX, avaliamos a performance dos espaços, prioritariamente pelo seu desempenho funcional, ambiental e construtivo. A partir dos anos 60, a ampliação da consciência acerca de quem habita os espaços que criamos, implicou num maior cuidado sobre as interfaces culturais e psicológicas dos projetos. O significado é fruto da adesão do usuário e sobre ele o arquiteto tem pouco ou nenhum controle, podendo no máximo, e numa hipótese otimista, criar condições para que ocorra. Hoje, numa confusão entre significado e simbolismo, os símbolos digitais substituíram os brasões e tem o mesmo papel de suposta chave de interpretação, embora sejam mais eficazes nas telas do que na realidade construída.

A revolução digital, que permitiria o aprofundamento das investigações sobre a forma e o espaço, se constituiu para muitos, num fim em si mesmo, aprisionando-os num mundo virtual auto referente que assombra o ensino de arquitetura. Assim, sob o pretexto de avançar na direção de uma arquitetura mais inclusiva e estimulante, muitas das propostas “avançadas” estão apenas dando vazão aos crescentes poderes e habilidades de processamento: nesse ambiente de intensa descoberta ferramental, sobra pouco tempo para a invenção arquitetural.

Num ambiente de livre expressão, a experimentação é sempre bem-vinda, pois estimula as práticas correntes. Entretanto quando um grupo pretende deter o privilégio da inovação e da busca, pode acabar prejudicando o desenvolvimento de toda uma profissão. É o que me parece ocorrer com a parcela pretensiosa da vanguarda arquitetônica que se auto-intitula “investigativa”, como se toda atividade do arquiteto não o fosse.

Retirar da inevitabilidade material dos edifícios a sua importância, transferindo-a para sistemas auxiliares que deveriam justamente intensificar as experiências inerentes à fruição dos lugares, não só é pretensão de tornar secundários os objetos, mas também é uma tentativa de transformação do arquiteto num profissional invisível, justamente no momento em que ele redescobre o seu papel civilizador.

7 de abr. de 2009

6 de abr. de 2009

Ora Dólmens!

There is no ecological architecture, no intelligent architecture, no fascist architecture, no sustainable architecture – there is only good and bad architecture.

Eduardo Souto de Moura

A idéia me ocorreu enquanto assistia a apresentação por um grupo de estudantes, da Casa em Moledo, projeto do português Eduardo Souto de Moura. A casa é, conceitualmente, uma laje singela apoiada sobre pedras. Lembrei-me dos dólmens e pensei: nada mais arcaico do que uma laje plana.

Creio que a laje plana é a memória do dólmen e não uma evolução do telhado, esse desprezado ancião tecnológico que em algumas escolas é “estudado” na disciplina de Desenho Arquitetônico, como se fosse algo tão fora de moda quanto o tira-linhas.

Exposta ao sol, uma laje de concreto chega a mais de 70 graus, calor que uma rocha com um metro de espessura absorveria facilmente. Entretanto, quando se trata de uma lâmina de concreto, com 10 ou 15 cm., a coisa muda de figura. Temos que tomar outras providências e agregar materiais que evitem que o calor e também a umidade, comprometam o concreto e os interiores. Isso há de custar alguma coisa no presente e no futuro, mas telhados também têm custo e precisam de manutenção, embora o fato de serem modulados, com as peças pré-fabricadas e facilmente substituíveis, além de usarem mão de obra fácil, lhes dê uma vantagem considerável.

Nos últimos 100 anos, a laje plana tem sido um dos elementos que melhor caracterizam o estilo moderno, e o seu uso como cobertura ainda continua tentador, pois a liberdade na definição do partido cresce exponencialmente, se comparada aos telhados, que exigem rigor geométrico e controle das dimensões e proporções dos volumes a serem cobertos. As lajes não: elas podem ser interrompidas, desniveladas e modeladas sem imporem demasiados condicionantes ao projeto. Isto sem dúvida aumenta as possibilidades de que ocorram arbitrariedades projetuais, mas também torna a percepção plástica mais previsível do que as superfícies inclinadas dos telhados.

Entretanto, o aspecto mais controverso das lajes impermeabilizadas é que, além da sua associação ao modernismo, elas são freqüente e equivocadamente consideradas sinais de contemporaneidade como se fossem, por si só, capazes de figurar “a cara do nosso tempo”. Penso que não temos esta escolha. Ao presente pertence tudo que acontece no presente. O que fazemos e propomos nos projetos reflete o nosso tempo, mesmo se for anacrônico, mesmo se for inadequado, pois as contradições também fazem parte da realidade. Certos períodos da história são, inclusive, caracterizados por elas. Nem mesmo temos domínio sobre o que terá valor aos olhos do futuro: circunstâncias fortuitas frequentemente iluminam fatos, produtos e pessoas pouco relevantes, situação que costuma perdurar por um longo tempo até que a escala de valores readquira bom senso. Quando readquire.

O oposto também é verdade, como no caso da Torre Eiffel, construída há 120 anos e que foi alvo de protestos pedindo a sua demolição. Hoje é um dos mais importantes monumentos de Paris. Sem dúvida ela é a expressão tecnológica do seu tempo e isto pode ser um dos motivos da sua permanência, entretanto, as reações à sua construção são igualmente significativas quando se quer compreender aquele momento.

Quem entende mais profundamente a língua alemã, sugere que é prudente fazer acompanhar a idéia de “Zeitgeist”, “espírito do tempo”, pela de “Weltanschauung”, que significa “visão de mundo”, ou “ideologia”. Me parece pacífico que nos aproximamos do espírito do tempo a partir de uma visão de mundo, ou seja, o espírito do tempo que percebemos é aquele condicionado pela nossa visão de mundo. Reinaldo Azevedo avança mais nessa questão: “Quando falamos de uma “Weltanschauung”, estamos, na verdade, tratando de algo mais entranhado na vida e na cultura do que dá a entender a nossa “visão de mundo”. Trata-se de um condicionamento do olhar e do pensamento — ou, eventualmente, da morte do pensamento”.

O que não está em movimento está morto, e assim também é com as idéias.

Um construtor gótico poderia ter criticado a capela Pazzi, de Brunelleschi, por sua pesada estrutura, pois diante do estado da arte da técnica naquele momento, ela era um retrocesso. Entretanto, o que os renascentistas pretendiam expressar, não eram avanços tecnológicos.

Não me parece fazer o menor sentido estabelecer, em arquitetura, restrições a priori, a não ser em face de algum condicionante programático. Em certos momentos o telhado será a melhor solução, em outros a laje plana e na maioria das situações, tanto faz, exceto se a decisão for deslocada para o espaço pessoal das nossas preferências e crenças. Sendo assim, há que ser questionado o papel das escolas de arquitetura, quando se transformam em porta-vozes e propagandistas de linguagens pretensamente “de ponta”, apoiadas em preconceitos e não em evidências.

A pluralidade deveria ser estimulada ou, no mínimo, assegurada. Foi o que pude constatar no Estúdio dirigido pelo professor Shin Takamatsu, na Universidade de Kyoto: as respostas dos estudantes ao trabalho proposto por ele no segundo ano de curso, apontavam diversas direções de investigação, sem que tenham sido induzidas pela presença emblemática do mestre, um arquiteto cuja produção é personalíssima além de internacionalmente reconhecida. Pelo contrário, Takamatsu valorizava toda proposta bem fundamentada.

Já por aqui, a sombra das vanguardas paira vigilante e predadora sobre a produção acadêmica.

Eduardo Souto de Moura

A idéia me ocorreu enquanto assistia a apresentação por um grupo de estudantes, da Casa em Moledo, projeto do português Eduardo Souto de Moura. A casa é, conceitualmente, uma laje singela apoiada sobre pedras. Lembrei-me dos dólmens e pensei: nada mais arcaico do que uma laje plana.

Creio que a laje plana é a memória do dólmen e não uma evolução do telhado, esse desprezado ancião tecnológico que em algumas escolas é “estudado” na disciplina de Desenho Arquitetônico, como se fosse algo tão fora de moda quanto o tira-linhas.

Exposta ao sol, uma laje de concreto chega a mais de 70 graus, calor que uma rocha com um metro de espessura absorveria facilmente. Entretanto, quando se trata de uma lâmina de concreto, com 10 ou 15 cm., a coisa muda de figura. Temos que tomar outras providências e agregar materiais que evitem que o calor e também a umidade, comprometam o concreto e os interiores. Isso há de custar alguma coisa no presente e no futuro, mas telhados também têm custo e precisam de manutenção, embora o fato de serem modulados, com as peças pré-fabricadas e facilmente substituíveis, além de usarem mão de obra fácil, lhes dê uma vantagem considerável.

Nos últimos 100 anos, a laje plana tem sido um dos elementos que melhor caracterizam o estilo moderno, e o seu uso como cobertura ainda continua tentador, pois a liberdade na definição do partido cresce exponencialmente, se comparada aos telhados, que exigem rigor geométrico e controle das dimensões e proporções dos volumes a serem cobertos. As lajes não: elas podem ser interrompidas, desniveladas e modeladas sem imporem demasiados condicionantes ao projeto. Isto sem dúvida aumenta as possibilidades de que ocorram arbitrariedades projetuais, mas também torna a percepção plástica mais previsível do que as superfícies inclinadas dos telhados.

Entretanto, o aspecto mais controverso das lajes impermeabilizadas é que, além da sua associação ao modernismo, elas são freqüente e equivocadamente consideradas sinais de contemporaneidade como se fossem, por si só, capazes de figurar “a cara do nosso tempo”. Penso que não temos esta escolha. Ao presente pertence tudo que acontece no presente. O que fazemos e propomos nos projetos reflete o nosso tempo, mesmo se for anacrônico, mesmo se for inadequado, pois as contradições também fazem parte da realidade. Certos períodos da história são, inclusive, caracterizados por elas. Nem mesmo temos domínio sobre o que terá valor aos olhos do futuro: circunstâncias fortuitas frequentemente iluminam fatos, produtos e pessoas pouco relevantes, situação que costuma perdurar por um longo tempo até que a escala de valores readquira bom senso. Quando readquire.

O oposto também é verdade, como no caso da Torre Eiffel, construída há 120 anos e que foi alvo de protestos pedindo a sua demolição. Hoje é um dos mais importantes monumentos de Paris. Sem dúvida ela é a expressão tecnológica do seu tempo e isto pode ser um dos motivos da sua permanência, entretanto, as reações à sua construção são igualmente significativas quando se quer compreender aquele momento.

Quem entende mais profundamente a língua alemã, sugere que é prudente fazer acompanhar a idéia de “Zeitgeist”, “espírito do tempo”, pela de “Weltanschauung”, que significa “visão de mundo”, ou “ideologia”. Me parece pacífico que nos aproximamos do espírito do tempo a partir de uma visão de mundo, ou seja, o espírito do tempo que percebemos é aquele condicionado pela nossa visão de mundo. Reinaldo Azevedo avança mais nessa questão: “Quando falamos de uma “Weltanschauung”, estamos, na verdade, tratando de algo mais entranhado na vida e na cultura do que dá a entender a nossa “visão de mundo”. Trata-se de um condicionamento do olhar e do pensamento — ou, eventualmente, da morte do pensamento”.

O que não está em movimento está morto, e assim também é com as idéias.

Um construtor gótico poderia ter criticado a capela Pazzi, de Brunelleschi, por sua pesada estrutura, pois diante do estado da arte da técnica naquele momento, ela era um retrocesso. Entretanto, o que os renascentistas pretendiam expressar, não eram avanços tecnológicos.

Não me parece fazer o menor sentido estabelecer, em arquitetura, restrições a priori, a não ser em face de algum condicionante programático. Em certos momentos o telhado será a melhor solução, em outros a laje plana e na maioria das situações, tanto faz, exceto se a decisão for deslocada para o espaço pessoal das nossas preferências e crenças. Sendo assim, há que ser questionado o papel das escolas de arquitetura, quando se transformam em porta-vozes e propagandistas de linguagens pretensamente “de ponta”, apoiadas em preconceitos e não em evidências.

A pluralidade deveria ser estimulada ou, no mínimo, assegurada. Foi o que pude constatar no Estúdio dirigido pelo professor Shin Takamatsu, na Universidade de Kyoto: as respostas dos estudantes ao trabalho proposto por ele no segundo ano de curso, apontavam diversas direções de investigação, sem que tenham sido induzidas pela presença emblemática do mestre, um arquiteto cuja produção é personalíssima além de internacionalmente reconhecida. Pelo contrário, Takamatsu valorizava toda proposta bem fundamentada.

Já por aqui, a sombra das vanguardas paira vigilante e predadora sobre a produção acadêmica.

Assinar:

Postagens (Atom)